В этом году главной дискуссионной темой на нашем сайте стала тема «Дети и классика». Мы решили обсудить проблемы восприятия классики и отношение к ней людей разного возраста. На вопросы «Папмамбука» отвечали писатели, педагоги, подростки. Выяснилось, что словом «классика» пользуются все, кто согласился участвовать в опросе, но мало кто может дать классике четкое определение. Отношение к изучению классики в школе, в том числе у детей, варьируется от резко отрицательного до смиренного (надо – значит надо). А вот восторженное отношение встречается крайне редко.

Иными словами, проблема есть. И о ней надо по крайней мере говорить.

Свой развернутый взгляд на проблему мы попросили высказать Анну Рапопорт – историка культуры, педагога, автора научно-познавательных книг для детей и куратора музейных программ Ленинградской области.

– Анна, как вы определяете классику?

– Традиционно под классикой понимается пул текстов XIX века, который признан «культурным кодом», – начиная с Ломоносова и заканчивая Чеховым. То есть произведения дореволюционной литературы. Многие из них включены в школьную программу. Это тот литературный набор, с которым дети после 11-го класса должны выйти во взрослую жизнь. Являются ли классикой произведения последующих лет – открытый вопрос.

– Мне кажется, имеет смысл уточнить, почему это так. Почему речь идет именно о литературе XIX века. Это период становления национального государства – то есть период становления и развития национального языка и национального самосознания. Творчество Пушкина пришлось на начало этого периода, и к Пушкину мы возводим формирование языковых норм литературного языка. А творчество Толстого и Достоевского мы считаем своего рода вершиной национального самосознания в XIX веке. Но в 1917 году произошел серьезный слом и отказ от многих ценностей, выстраданных в предшествующем столетии и казавшихся незыблемыми. По отношению к литературе последующего периода мы обычно используем определение «советская классика». И тут много неясного и противоречивого. Поэтому давайте действительно сузим тему до так называемой «бесспорной классики». Скажите, пожалуйста, существуют ли у современных детей, на ваш взгляд, проблемы с восприятием классики? Или они надуманы?

– У детей, не ориентированных филологически, проблемы с восприятием классических произведений, безусловно, существуют. Я наблюдаю это и как мама двух подростков, и как педагог, преподающий в школе. И эти проблемы не зависят от того, насколько умны или начитаны дети. Прежде всего, им непонятен язык. Откройте «Тараса Бульбу» на любой странице и попросите обычного современного семиклассника посчитать количество непонятных слов. Их будет больше половины: анахронизмы, диалектизмы, регионализмы, профессионализмы. Почти вся лексика Гоголя нынешним 14-летним просто непонятна. Вторая сложность – исторический контекст. Трудно представить себе российского школьника, который к 7 классу хоть что-то знает про Запорожскую Сечь. Он начинает читать «Тараса Бульбу» с нулевым представлением о том мире, который там описан. История Сечи вообще не затрагивается в курсе истории, ни в каком классе. Единственный источник знаний – Гоголь.

Вполне естественно, что по доброй воле абсолютное большинство детей не читают классику – ведь для них это фактически устаревшая литература на иностранном языке. Читающие подростки выбирают современный нон-фикшн, фэнтези или фантастику, детективы, исторические книги, что угодно – но не классику.

– Насколько эта ситуация является новой? Отличается ли она от опыта детей позднего советского времени? Того, времени, когда вы сами были ребенком, например.

– Недавно я наткнулась в архивах «Папмамбука» на интервью с Галиной Юзефович и, видимо, повторю то, что говорила она: у нас, последнего предперестроечного поколения, не было особого выбора, чему посвятить свой досуг. Но мы все могли читать. Прямо скажем, читать мы были обязаны. Список книг на лето был обязателен (сейчас он тоже, конечно, существует, но отношение к нему совсем иное, чем 30–40 лет назад). Особого выбора, что именно читать, у нас не было. Поэтому все читали примерно одно и то же, один и тот же набор классических произведений – и XIX века, и того, что мы называем сейчас советской классикой. Поэтому – да, на мой взгляд, ситуация сейчас принципиально иная.

Во-первых, изменилось само отношение к образованию вообще и чтению в частности, оно перестало быть обязательным, навязанным сверху. Во-вторых, появился огромный выбор – есть что читать, помимо классики. Ну и конечно, у детей появились новые возможности досуга, помимо чтения.

– Вы говорите ужасные вещи. Получается, что читающий ребенок – это ребенок, ограниченный в досуговых возможностях. Он просто не знает, что делать, куда себя деть – и только поэтому читает.

– Но мы именно такими и были. Чем можно было заняться после школы в 80-х годах, когда по телевизору показывали колхозные новости, а видеосалоны еще не стали привычкой? Либо читать, либо гулять. Если ты подросток, то уже не со скакалкой и резиночкой во двор выходишь, а с картами и прочими «подъездными» удовольствиями. Конечно, были еще и кружки, секции, тренировки. Но система советского дополнительного образования рушилась на наших глазах: я прекрасно помню, как в 8 классе перестала ходить на свои конькобежные тренировки просто потому, что на стадионе перестали заливать каток и наши тренеры уволились.

У современного подростка несопоставимо больше возможностей организовать свой послешкольный досуг любым интересным ему способом.

– То есть надо сократить количество выпускаемых книг, убрать из поля зрения детей то, на что они сейчас с готовностью подсаживаются, – и они вернутся к классике?

– Нет, боюсь, к классике – ни к дореволюционной, ни к советской – они уже никогда не вернутся. Эти дети совсем другие, с иным отношением к себе и к миру. Я пыталась предложить своим вполне читающим сыновьям то, что было значимым для меня в их возрасте. Например, книгу Александры Бруштейн «Дорога уходит вдаль». Ничего не вышло. Они совершенно не поняли, зачем им это читать, что эта книга им говорит. Единственное, что они приняли из моего советского «багажа» – это «Приключения Томека» Альфреда Шклярского. Эти книги сохранили и для них свое обаяние.

Не знаю, честно говоря, чем они займутся в предложенной гипотетической ситуации, но точно не чтением классики. На днях старший сын открыл и сразу закрыл предложенного в списке летнего чтения для 11 класса Шукшина. «Зачем мне тратить свое время на пьяные разборки каких-то советских люмпенов?» И честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос.

– Значит, все-таки причина невостребованности классики глубже, чем просто отсутствие других книг. В том числе – и у детей вашего поколения, мне кажется. Разве все ваши одноклассники любили классику?

– Тут я соглашусь: конечно, и тогда не все читали классику. Но тот, кто не читал классику, вообще не читал. И меня всегда удивляло утверждение, что СССР был самой читающей страной в мире. В моем классе читали вне школьной программы от силы человек 13–15 из 30.

– Ну, к этому утверждению нужно относиться в широком смысле слова. Особенно в стране, относительно недавно проводившей компанию по ликвидации неграмотности. И можно ведь читать самые разные тексты – надписи на упаковках, вывески, газеты… Газеты в СССР действительно чуть ли не все читали.

– Кстати, был какой-то период, в начале 90-х, когда всё вдруг изменилось. Читать стали гораздо больше. Возможно, потому что появились совершенно новые книжки: всевозможные «анжелики», «женщины в белом» – такие дамские любовные романы. И параллельно – огромное количество детективов.

– Легкое чтение? Или, скажем прямо, то, что мы называем «массовым чтивом».

– Да. Этими книгами стали зачитываться те, кто раньше вообще не читал. Это не значит, что такой читатель мог развернуться к классике. Нет, конечно.

– Но мы до сих пор не оставляем попыток изменить ситуацию. Почему, как вы думаете? И почему мы переживаем отказ детей от классики как настоящую утрату?

– Мне кажется, за этим стоит желание обрести общий язык с детьми, иметь возможность говорить с ними на какие-то серьезные темы. Классика из школьной программы – это то, что мы, взрослые, хорошо знаем. Когда ребенок заговаривает со мной о том, что они читали в школе, я могу поддержать этот разговор, могу как-то реагировать. А когда он показывает мне комикс, который сам купил и вчера «прочел», мне нечего про это сказать. Я даже не понимаю, что с этими комиксами делать. Я привыкла читать, а комиксы в классическом смысле слова читать не надо. У меня нет с ребенком общего языка относительно комиксов – впрочем, так же, как и у него со мной по поводу Гоголя, Бруштейн или Шукшина. То есть за счет классики мы как-то пытаемся удержать общее поле общения.

– А это потенциальное поле общения строится, в том числе, и на нашей приверженности ценностям XIX века?

– Не знаю. Никогда об этом не думала. О каких ценностях идет речь? Мы можем их сформулировать? Вот учитель литературы объясняет восьмиклассникам, что «Капитанская дочка» актуальна и сегодня, потому что в повести ставится проблема выбора. Безусловно, это так. Это «вечная проблема», и прямо сейчас каждый из нас совершает свой выбор, в том числе и моральный, и политический. Но эту же самую проблему морального и политического выбора мы можем обсуждать на прекрасных современных книгах, адресованных именно нынешним 15–16-летним людям и раскрывающих эту проблему на понятных им примерах, а вовсе не на примере пугачевского бунта. То есть, на мой взгляд, для воспитания общих ценностей есть гораздо более подходящие книги, чем русская классика 19 века.

– Но ведь для вас важно, чтобы ребенок читал именно классику…

– Лично мне важна не классика сама по себе, а возможность общаться с ребенком по поводу прочитанного. Это во первых. Во вторых, для меня важно, чтобы у нас складывалось общее культурное поле – чтобы окружающие нас пространства и присутствующие в них символы что-то говорили детям. Грубо говоря, чтобы молодые чиновники не закрывали музей Булгакова и не сносили памятник Достоевскому только потому, что они не знают, кто это такие.

И есть еще одно обстоятельство, которое меня волнует, – это грамотность. Не только орфография и пунктуация, сколько владение русским литературным языком в широком смысле слова. Чем старше становятся мои сыновья, тем больше они не читают, а слушают классику. Нет у них ни желания, ни времени читать многотомные русские романы по школьной программе. И я увидела в конце учебного года, как мой старший сын слушал-слушал книги – а потом у него резко снизился уровень грамотности. С моей точки зрения, сказалось отсутствие постоянного зрительного общения с текстом.

– Именно с классическим текстом?

– Да. В классической литературе человек сталкивается со сложными словами, в том числе малознакомыми. Ему встречаются сложные конструкции. Он их разбирает, пытается понять, привыкает не бояться таких слов. Владение письменной речью, на мой взгляд, вырастает именно из такого опыта.

– То есть отсутствие «связи» детей с классикой имеет разные последствия. Возможно, это вообще ведет к изменению языка в целом… И не очень понятно, является ли наша педагогическая задача решаемой. А что вы скажете как музейный педагог? Музеи могут помочь в решении этой задачи? Они же вроде для этого и существуют?

– Иногда – да, иногда – нет. Музей, безусловно, это дверь, через которую можно войти, в том числе, в текстовую культуру. Но можно приоткрыть эту дверь, заглянуть в щелочку – и закрыть: спасибо, не надо! Вот привозишь ты детей в Ясную Поляну, «ко Льву Толстому». И там что-то с детьми происходит: они вроде бы погружаются в мир писателя, в ту атмосферу, которая присутствует в его «Детстве». Они даже загораются идеей прочитать «Детство». Но у них не получается. Оказывается, что текст от них слишком далек. Но слава богу, что в нашем общем культурном поле после посещения музея уже существует Лев Толстой, Ясная Поляна и представление о русской усадебной культуре.

– Ну и, положим, появляется представление о том, что с толстовского «Детства» началась эпопея «детств», создаваемых другими авторами. Это уже немало. Это ведь своеобразное подключение к «культурному коду»?

– Наверное. Но музей действительно помог бы нам в решении задачи, если бы все-таки вывел ребенка к тексту. А проблема заключается в том, что подавляющее большинство музеев такой задачи вообще не ставят – как бы странно это ни звучало.

– Я не ослышалась? Речь идет о литературных музеях?

– Да. Многие российские литературные музеи придерживаются той концепции, которую унаследовали с советских времен. Они были сориентированы на «презентацию» личности, причем предельно идеологизированную «презентацию». Поэтому все экспозиции литературных музеев были однотипными. Очень точно и горько написал про это Давид Самойлов в стихотворении «Дом-музей»:

Заходите, пожалуйста. Это

Стол поэта. Кушетка поэта.

Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.

Это штора – окно прикрывать…

<….>

Вот сюртук его с рваной полой –

След дуэли. Пейзаж «Под скалой».

Вот начало «Послания к другу»…

<….>

Кто узнает, чего он хотел,

Этот старый поэт перед гробом!

Смерть поэта – последний раздел.

Не толпитесь перед гардеробом.

Кроме того, единственной формой работы музея с посетителями была экскурсия. И посетитель, конечно, не воспринимался как субъект, имеющий право на свою интерпретацию экспозиции. Он не имел даже права на неожиданные вопросы, которые отрицались и высмеивались – вспомните хотя бы «Заповедник» Довлатова.

– То есть музей в рамках этой концепции не является пространством диалога?

– Музей как пространство диалога – это крамольная идея, у которой и сейчас есть много противников. Музейщики делятся на две большие группы: одни традиционно считают, что музей – это храм культуры. Другие рассматривают музейное пространство как форум – место споров. В музее-храме посетителю отводится роль профана, он на нижних ступеньках иерархической лестницы знания. Вы приходите поклониться святому имени – Пушкина, Достоевского, Толстого. Арины Родионовны. Или безымянному крестьянину, ямщику, смотрителю – «простому человеку». У нас в Ленинградской области, например, в число литературных музеев входит «Дом станционного смотрителя». Этот музей был создан в 70-е годы прошлого века и был первым в нашей стране музеем литературного героя. Но речь в музее шла вовсе не про анализ повести «Станционный смотритель», главной задачей музея являлась романтизация народной, патриархальной жизни. Никаких «вопросов к тексту», никакого обсуждения не предполагалось. А вот новая экспозиция, открытая в конце 2022 года, в создании которой я принимала активное участие, как раз вся построена на вопросах. Смотритель и ямщик у нас остались, но именно как литературные персонажи.

– Ну да: «что-то слышится родное в долгих песнях ямщика»… А разве ямщик был персонажем «Станционного смотрителя»?

– Это очень интересный вопрос. Пушкинская повесть – первый пример русской реалистической прозы. Та самая «шинель Гоголя», из которой выросла вся последующая литература, на самом деле сшита из тулупа Самсона Вырина. И нет там ни ямщиков, ни романтизации патриархальной жизни, ни призыва к блудной дочери вернуться к покинутому отцу. Ведь Пушкин всегда очень уважительно относится к читателю и ничего ему не навязывает, никаких своих «рецептов счастья». А вот советский литературный музей только этим и занимался – давал правильные оценки писателям, произведениям, персонажам, конечно, насквозь идеологизированные. И поэтому сложный, неоднозначный «маленький человек» Самсон Вырин превращался в идеал для подражания.

Работая над концепцией обновленной экспозиции, мы так сформулировали миссию музея: помогать посетителю понимать сложные классические тексты. Кстати, не только «Станционного смотрителя». Сейчас в этом музее мы работаем и со многими стихами пушкинского времени, рассказывающими о «допаровозной цивилизации». Показываем с помощью предметов, чем возок отличается от кибитки, даем послушать записи ямщицких песен и поддужных колокольчиков. Отдельный блок экспозиции посвящен лошадям в русской классической литературе: каурые, сивые, гнедые кобылы, система конской упряжи – всё это в новом музее можно исследовать и на уровне предметов, и через тексты классической литературы.

– То есть вообще-то ничего удивительного не было в станционном смотрителе как таковом. Но Пушкин о нем взял да и написал – о маленьком человеке, до которого никому нет особого дела. И это было совершенно необычно для литературы того времени. Нарушение всех сложившихся «высоких» норм.

– Советские литературные музеи такими вопросами почти не занимались. «Родовая» специфика музея в том, что он создан для сохранения предметов культурного наследия (которые по тем или причинам считаются ценными) и предъявления этого наследия посетителю. А что остается в наследство от писателя? Мы скажем: произведения! Но рукописные архивы не передаются в музеи, их хранят и изучают в научных учреждениях (например, в Пушкинском доме – Институте русской литературы РАН). Музеям достается бытовая обстановка, в которой жил писатель: столы, стулья, шкафы, посуда, иногда одежда, в редких случаях сохраняются писательские библиотеки. Вот это всё советский «литературный» музей и предъявлял посетителю, уходя от литературного текста в биографию. То есть это был вынужденный уход – что храним, то и показываем. Были забавные закономерности в экспозициях: нам показывали, где писатель ел и работал. А где спал – почти никогда не показывали.

– Ну и подсобные помещения для разных «органических нужд» нам тоже никогда не показывали. А это ведь немаловажно для жизни! И тогда, например, становится понятно, что такое «черный ход».

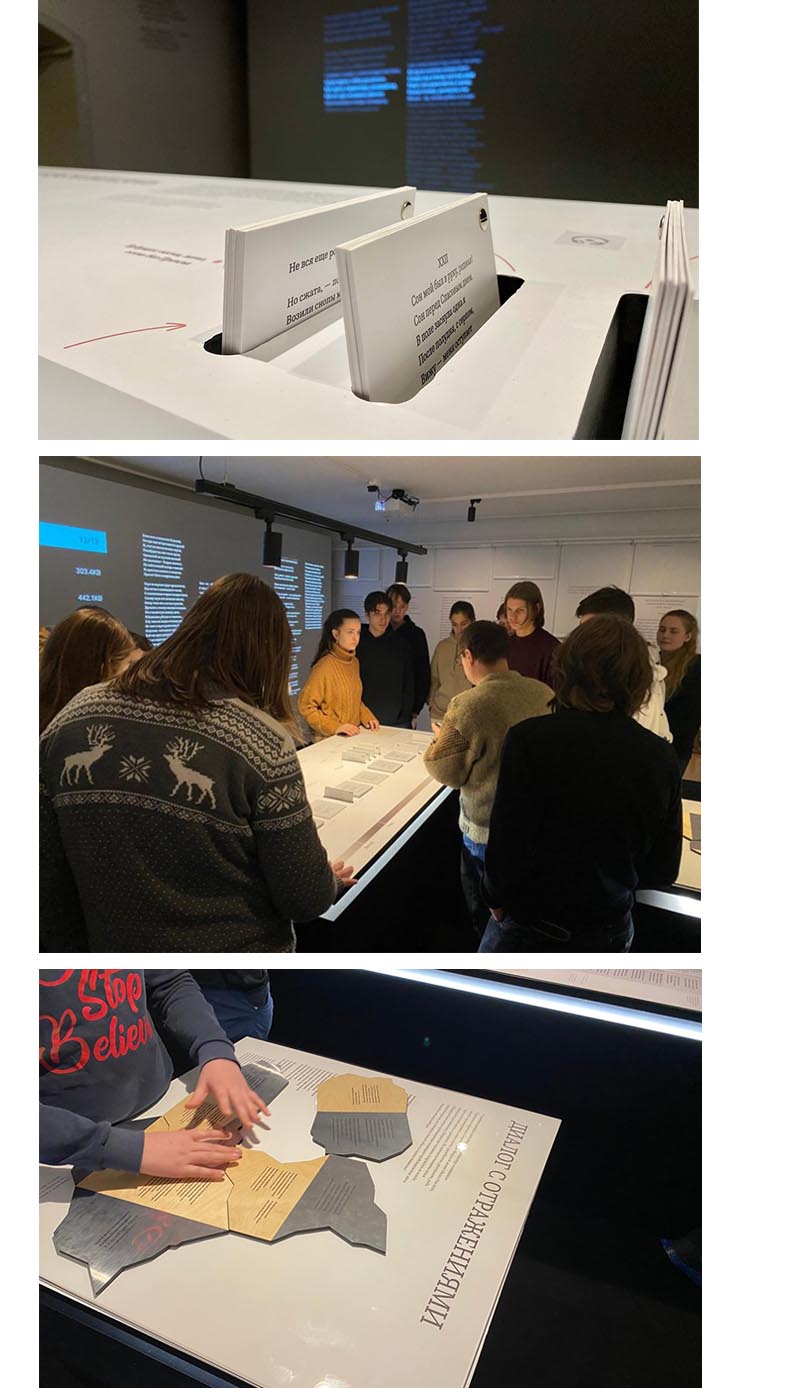

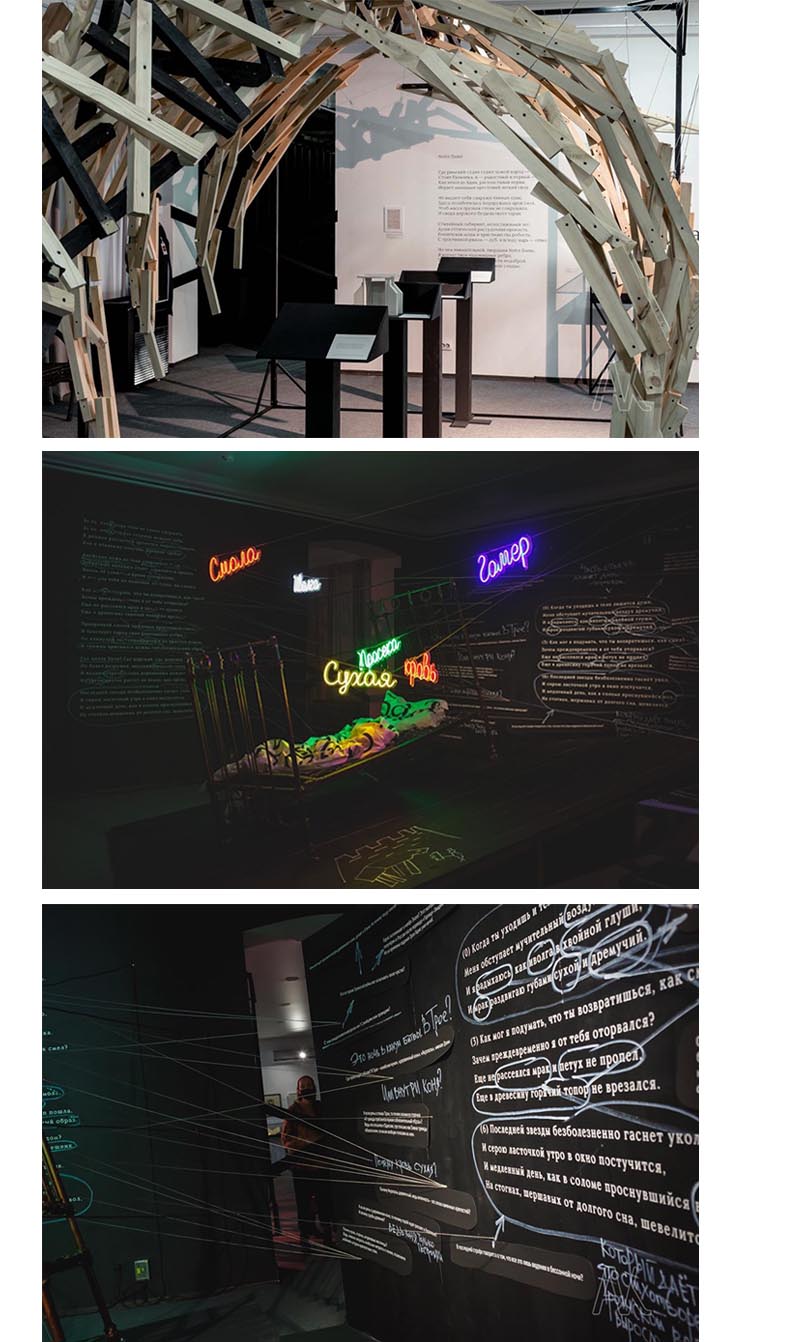

– Знаете, в Петербурге до сих пор музеи-квартиры писателей – Достоевского, Пушкина – находятся в зданиях с черными ходами, поэтому утаить это невозможно. И нужно сказать, что в последние 20 лет благодаря тому, что мы все – и музейщики в том числе – стали много ездить по миру, участвовать в международных проектах, благодаря грантовым конкурсам (особенно следует отметить конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» фонда Владимира Потанина) музеи стали другими. Многие их них действительно превратились в пространство коммуникации. Теперь у нас есть возможность разворачивать литературные музеи к такому взаимодействию с посетителями, которое предполагает не только знакомство с бытом писателя, но и работу с текстами. Приведу в пример недавно открытую литературную экспозицию «Ход Некрасова. Как устроены карабихские произведения» музея-усадьбы Некрасова «Карабиха» под Ярославлем. Здесь главным экспонатом является поэтический текст. С помощью нескольких инсталляций музейщики задают посетителю вопросы и потом вместе, читая стихи, ищут на них ответы: что поэт берет из реальности и как из жизненного материала рождается поэтический текст? Как поэт вслушивается в свое время и что из этого «шума времени» включает в свои тексты? Что он говорит прямо, а что прячет и почему?

Таких примеров пока не очень много, но они уже есть.

– Понятно, почему их немного – это очень сложно придумывать. Нужно создать по мотивам литературного текста другой «текст» – опредмеченный.

– Да, именно. Музей тут работает переводчиком с вербального языка классики на язык предмета. И при этом старается не превратить экспозицию в «иллюстрированный комментарий», не стать просто выставкой вещей, о которых идет речь в тексте. Важно увидеть с помощью музейных предметов новые смыслы.

Вернусь к началу разговора, к размышлениям о современных детях и классике: если ребенок не читает «Станционного смотрителя», то он никогда и не узнает о существовании такой профессии и вообще о почтовой станции! Без «Зимней дороги» невозможно представить себе дорожную атмосферу пушкинского времени. А без музея эти тексты мертвы, нет никакого визуального и предметного образа…

Только так музей помогает новым поколениям, digital-native, найти дорожку к классике. И есть наглядные примеры, как это действительно работает. Некоторое время назад в Музее истории Дальнего Востока работала выставка «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан» (кураторскую видеоэкскурсию по выставке можно посмотреть здесь). Музейщики совершили почти невозможное: они заставили посетителя попасть внутрь поэтической вселенной Мандельштама, который погиб в лагере под Владивостоком… Это было большое событие для города, было много восторженных отзывов и благодарностей. Но главный результат другой: в книжных магазинах Приморья раскупили всего Мандельштама. Так благодаря музею великая поэзия вошла в жизнь города, в сознание его жителей.

Можно привести еще один пример, связанный с художником Иваном Билибиным. Современным детям он фактически неизвестен, хотя старшие поколения фактически были воспитаны на его иллюстрациях к пушкинским сказкам. Билибин – невероятно интересная личность. Его жизнь была драматичной: успешный художник, он эмигрировал после революции, сначала бедствовал, потом прославился в Париже. И в 30-е годы вернулся в советский Ленинград. Он отказался эвакуироваться из города после начала блокады и умер от голода в «смертное время», в феврале 1942 года. Как можно «вывести» к нему детей – и к его жизни, к его рисункам, к его мыслям? Самая большая в стране коллекция его произведений и бытовых вещей, связанных с его жизнью, хранится в Ивангородском художественном музее. Там, в частности, есть прекрасная коллекция народных костюмов, которую Билибин собрал во время путешествий по русскому Северу. Сотрудники музея придумали несколько игровых программ, на которых они вместе с детьми изучают эти костюмы, сравнивают их с иллюстрациями к сказкам Пушкина – Билибин был этнографически точен, даже в мельчайших деталях. А затем уже переходят к пушкинскому тексту. Так что дорога к тексту может лежать и через иллюстрации. О них дети узнают в музее.

– Что-то это напоминает мне поиски Кощеевой смерти: на дубу ларец, в ларце – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо… Хотя в данном случае мы проходим через череду дверей…

– Это очень понятно, потому что вербальный текст, слова – один из многих языков культуры. Культура говорит с нами на разных языках. И они все взаимосвязаны. Уже совсем скоро, в 2024 году, нам предстоит в очередной раз придумывать, как привести к Пушкину новые поколения детей, – грядет очередная годовщина, 225 лет со дня его рождения. Я очень надеюсь, что музейный язык, которым мы говорим с детьми о Пушкине, постепенно обновляется, и юбилей подтолкнет этот процесс. Хотя, конечно, это возможно только там, где есть люди, способные на этом новом языке говорить с новыми поколениями. А число печальных анекдотов, связанных с именем Пушкина и желанием видеть его в бронзе, постепенно будет сокращаться. И мы, наконец, добьемся от чиновников внесения изменений в реестр объектов культурного наследия, в котором Вырская почтовая станция, где находится музей «Дом станционного смотрителя», обозначена так: «Здание почтовой станции, где останавливался А.С. Пушкин. 1839–1841 год. Охраняется государством». Доля истины, конечно, тут есть: здание действительно появилось в 1839 году. Но, по естественным причинам, Пушкин, который погиб в 1837-м, тут бывать не мог. Увы, только так, прикрывшись великим именем, удалось сохранить здание и открыть в нем музей к очередному юбилею 50 лет назад, в 1972 году.

– Знаете, может быть, это хороший ход для разговора с подростком – «от противного». Как в «Пушкиноведении» Валентина Берестова:

Чего не знал великий Пушкин?

Не знал он ни одной частушки,

Не видел ни одной матрёшки

В их лакированной одежке.

Берёзу символом Руси

Не звал он, Боже упаси.

Она не шла для этой роли,

Поскольку ей тогда пороли…

Беседу вела Марина Аромштам

Фото из личного архива Анны Рапопорт